「プリウスのパワースイッチを押しても反応がない」「たくさんの警告灯が一斉に点灯して動かなくなった」など、突然のトラブルでお困りではないでしょうか。その症状、多くの場合「バッテリー上がり」が原因かもしれません。予期せぬ事態に焦ってしまいますが、ご安心ください。正しい知識があれば、落ち着いて対処することが可能です。

この記事では、プリウスのバッテリー上がりの根本的な原因から、具体的な直し方までを網羅的に解説します。特に、救援を呼んだ際の「30プリウスのブースターケーブルのつなぎ方」や、最新「60プリウスのつなぎ方」についても、手順を追って分かりやすくご紹介。

さらに、いずれ訪れるバッテリー交換の費用や時期の目安、過去にこの問題に関連するリコールはあったのか、といった長期的な視点での情報もまとめています。この記事一本で、プリウスのバッテリーに関するあなたの不安や疑問を解決しますので、どうぞ最後までご覧ください。

プリウスのバッテリー上がり!考えられる原因と症状

- プリウスのバッテリーが上がる主な原因

- バッテリー上がりで点灯する警告灯の見分け方

- 補機バッテリーと駆動用バッテリーの違いとは?

- これってサイン?バッテリー上がりの前兆

- バッテリー上がりに関するリコール情報

プリウスのバッテリーが上がる主な原因

プリウスのバッテリーが上がってしまった、と聞くと、多くの方は走行用の大きなハイブリッドバッテリーを想像するかもしれません。しかし、実際に「バッテリーが上がって車が動かない」というトラブルのほとんどは、「補機バッテリー」という別のバッテリーが原因です。ここでは、プリウスのバッテリーが上がる主な原因について、初めての方にも分かりやすく解説します。

結論から言うと、バッテリー上がりの原因は大きく分けて「電力の使いすぎ」「長期間乗らないことによる放電」「バッテリー自体の寿命」の3つに集約されます。これらがどのようにしてバッテリー上がりに繋がるのか、具体的に見ていきましょう。

長期間の放置による自然放電

車はエンジンを止めている状態でも、完全に眠っているわけではありません。例えば、セキュリティシステムやスマートキーの待機、各種コンピューターのメモリー保持のために、常に微量の電力を消費しています。これを「待機電力(暗電流)」と呼びます。

これに加えて、バッテリーは性質上、何もしなくても少しずつ電力を失っていきます。これを「自然放電」と言います。

もし車に乗る頻度が低く、数週間から1ヶ月以上も動かさない状態が続くと、「待機電力」と「自然放電」の積み重ねによって、補機バッテリーに蓄えられた電気が空になってしまいます。特に、バッテリーが古くなってくると蓄えられる電力の最大量が減るため、より短期間でバッテリーが上がりやすくなる傾向があります。週末にしか乗らない方や、旅行などで長期間家を空ける方は注意が必要です。

電装品の使いすぎや消し忘れ

プリウスのバッテリー上がりで最も多い原因と言えるのが、この電装品の使いすぎや消し忘れです。

ライト類の消し忘れ

ヘッドライトやハザードランプ、室内灯(ルームランプ)をつけたまま車を離れてしまうと、数時間でバッテリーが上がってしまうことがあります。「オートライト機能があるから大丈夫」と思っていても、手動で点灯させた場合などは消し忘れが起こりやすくなります。特にドアが半ドアの状態になっていると、室内灯が点きっぱなしになることがあるため、降車時には必ず確認する習慣をつけましょう。

アクセサリーモードでの長時間利用

プリウスには、エンジンをかけずに電装品だけを使える「アクセサリー(ACC)モード」があります。これは、車内で音楽を聴いたり、ナビを操作したりする際に便利な機能です。しかし、この状態では走行によるバッテリーの充電は一切行われません。そのため、長時間にわたって音楽を聴き続けたり、スマートフォンの充電を行ったりすると、補機バッテリーの電力を一方的に消費してしまい、バッテリー上がりの原因となります。車内で過ごす際は、短時間にするか、ハイブリッドシステムを起動した「READY」状態で使用することを心がけましょう。

バッテリー本体の寿命・劣化

補機バッテリーは消耗品であり、永久に使えるわけではありません。一般的な寿命は、使用状況にもよりますが3年~5年程度と言われています。

バッテリーは使用年数が経つにつれて、内部の化学反応を起こす能力が徐々に低下していきます。これにより、電気を蓄える力や、蓄えた電気を放出する力が弱まってしまうのです。

寿命が近づいたバッテリーは、たとえ走行して充電したとしても、新品の頃のように十分な電力を蓄えられなくなります。そのため、少しライトを点けっぱなしにしただけであったり、数日乗らなかっただけであったり、以前は何ともなかったような些細なことでバッテリーが上がってしまうようになります。最近エンジンのかかりが悪い、ライトが暗く感じるなどの兆候があれば、バッテリーの寿命が近いサインかもしれません。

充電システムの不具合

非常に稀なケースですが、バッテリーを充電するシステム自体に問題が発生している可能性も考えられます。

一般的なガソリン車では「オルタネーター」という発電機がバッテリーを充電しますが、プリウスの場合は構造が異なります。走行用の高電圧な駆動用バッテリーから、「DC-DCコンバーター」という装置を使って12Vの電圧に変換し、補機バッテリーを充電しています。

もし、このDC-DCコンバーターや関連する制御システムに不具合が生じると、走行しても補機バッテリーが適切に充電されなくなります。その結果、バッテリーの電力が徐々に減少し、最終的にバッテリー上がりに繋がることがあります。バッテリーを交換したばかりなのに頻繁に上がる、といった場合は、このような充電システムのトラブルを疑い、専門家による点検を受けることをお勧めします。

バッテリー上がりで点灯する警告灯の見分け方

「プリウスのバッテリーが上がると、どの警告灯が点くのですか?」という質問をよくいただきます。実は、プリウスには「バッテリーが上がりました」と直接的に知らせる専用の警告灯は存在しません。しかし、バッテリーの電圧が著しく低下すると、メーターパネルに様々な異常表示が現れることで、間接的にバッテリー上がりを察知することが可能です。

ここでは、バッテリーが上がった際にどのような表示が出るのか、そして注意すべき警告灯について解説します。

バッテリー上がりの際に見られる代表的な表示

バッテリーの電圧が低下すると、車のコンピューター(ECU)や各種センサーが正常に機能しなくなります。その結果、本来は故障していない部分まで異常と判断してしまい、様々な警告灯を一度に点灯させることがあります。

メーターパネルの異常

- メーターパネルが全く点灯しない、または非常に暗い: 電力が完全に不足している、最も分かりやすい症状です。スマートキーでドアロックを解除できなかったり、パワースイッチを押しても何の反応もなかったりします。

- 複数の警告灯が一斉に点灯する: パワースイッチを押した際に、エンジンチェックランプ、ABS警告灯、ハイブリッドシステム異常警告灯などが、まるでクリスマスツリーのように一斉に点灯することがあります。これは電圧不足によるコンピューターの一時的な誤作動が原因であることがほとんどです。慌てずに、まずはバッテリー上がりを疑いましょう。

- 「補機バッテリー充電不足」などのメッセージ表示: 比較的新しいモデルのプリウスでは、メーター内のマルチインフォメーションディスプレイに、より具体的に「補機バッテリー充電不足」や「スマートキーシステム異常」といったメッセージが表示される場合があります。

注意すべき特定の警告灯とその意味

複数の警告灯が点灯する中でも、特に注意して見ておきたい警告灯がいくつかあります。以下の表に、バッテリー上がりとの関連性が高い警告灯をまとめました。

| 警告灯のマーク | 名称 | バッテリー上がり時の挙動と意味 |

| ハイブリッドシステム異常警告灯 | 点灯することが多い。 本来はハイブリッドシステムの重大な故障を示しますが、補機バッテリーの電圧低下が原因で点灯することが非常に多いです。まずはバッテリーを疑いましょう。 |

| 充電警告灯(バッテリー警告灯) | 走行中に点灯したら要注意。 バッテリー上がりそのものではなく、「バッテリーが正常に充電されていません」という警告です。DC-DCコンバーターなど充電系統の故障が考えられます。 |

| エンジンチェックランプ | 点灯することがある。 電圧低下によるECUの異常検知で点灯します。バッテリーが正常な状態に戻れば消灯することが多いです。 |

ハイブリッドシステム以上とエンジン異常ランプは同じです。

※警告灯のマークは車種や年式によって異なる場合があります。

警告灯以外の判断材料

警告灯の表示だけでなく、車の他の部分の動作からもバッテリー上がりのサインを読み取ることができます。

- スマートキーが効かない、反応が鈍い: スマートキーシステムは待機中も電力を消費しているため、バッテリー電圧が下がると最初に影響が出やすい部分です。

- パワーウィンドウの動きが遅い: 窓の開閉スピードが明らかに普段より遅い場合、電力不足が考えられます。

- 「カチカチ」という音だけがする: パワースイッチを押したときに、エンジンルームや室内から「カチカチ…」というリレーの作動音だけが聞こえてシステムが起動しない場合、バッテリーの電力が足りない典型的な症状です。

このように、プリウスのバッテリー上がりは、一つの決まった警告灯ではなく、複合的な症状として現れます。もしメーターパネルにたくさんの警告灯が点いてパニックになりそうになっても、まずは落ち着いてバッテリー上がりを疑ってみてください。ジャンプスタートなどの応急処置で復旧した後に、全ての警告灯が消えれば問題ありません。しかし、もし一部の警告灯が消えない場合は、バッテリー上がりとは別の故障の可能性も考えられるため、速やかにディーラーや整備工場で点検してもらいましょう。

補機バッテリーと駆動用バッテリーの違いとは?

プリウスをはじめとするハイブリッド車について話すとき、「バッテリー」という言葉が2つの異なる意味で使われることがあり、混乱を招く原因になっています。プリウスには、役割も性質も全く違う「補機バッテリー」と「駆動用バッテリー」の2種類が搭載されています。

バッテリー上がりのトラブルで問題となるのは、そのほとんどが「補機バッテリー」です。この2つのバッテリーの違いを正しく理解することが、プリウスの仕組みを理解し、トラブルに正しく対処するための第一歩となります。

補機バッテリー|車のシステムを起動させる「縁の下の力持ち」

補機バッテリーは、私たちの身近にある一般的なガソリン車に搭載されているバッテリーとほぼ同じものだと考えてください。その主な役割は、高電圧のハイブリッドシステムを動かすための「起動スイッチ」を入れることです。

補機バッテリーの役割

- ハイブリッドシステムの起動: パワースイッチを押した際に、車のコンピューター(ECU)や制御システムに電気を送り、ハイブリッドシステム全体を「目覚めさせる」役割を担います。このバッテリーの電力が無いと、どれだけ駆動用バッテリーに電気が残っていても、車をREADY状態にすることができません。

- 電装品への電力供給: ハイブリッドシステムが停止している状態(ACCモードなど)で、ヘッドライト、室内灯、カーナビ、オーディオといった全ての電装品に電力を供給します。

- メモリーの保持: 時計やオーディオの設定、各種コンピューターの学習データなどを、エンジン停止中も保持しておくために使われます。

補機バッテリーの特徴

- 電圧: 12V(ボルト)

- 種類: 鉛蓄電池

- 設置場所: エンジンルームではなく、30系プリウスではトランク右側面、50系・60系プリウスではエンジンルーム内など、モデルによって異なります。

- 寿命: 約3~5年。使用状況により前後します。

- 交換: 比較的容易で、費用も数万円程度です。

つまり、私たちが普段「バッテリーが上がった」と言っているのは、この12Vの補機バッテリーの電力がなくなった状態を指しているのです。

駆動用バッテリー|モーターを動かす「心臓部」

一方、駆動用バッテリー(メインバッテリーとも呼ばれます)は、プリウスがハイブリッド車であるための根幹をなす、非常にパワフルなバッテリーです。その名の通り、車を「駆動」させる、つまりモーターを回して走るための主電源となります。

駆動用バッテリーの役割

- モーターによる走行: 発進時や低速走行時などに、モーターへ大量の電気を供給し、エンジンを使わずに走行します。

- エンジンのアシスト: 加速時など、大きなパワーが必要な場面でエンジンを補助し、燃費を向上させます。

- エネルギーの回生: ブレーキをかけた時やアクセルを戻した時の減速エネルギーを電気に変えて、自らを充電します(回生ブレーキ)。

駆動用バッテリーの特徴

- 電圧: 200V以上(非常に高電圧)

- 種類: ニッケル水素電池やリチウムイオン電池

- 設置場所: 後部座席の下など、重量バランスを考慮した車体中央部に設置されています。

- 寿命: 非常に長く設計されており、メーカーによる特別保証(例:新車から10年間、または走行距離20万kmまでなど)の対象となっています。

- 交換: 高電圧で危険なため、専門の知識と設備を持つ整備士でなければ扱うことができません。交換費用も数十万円と高額になります。

2つのバッテリーの違いまとめ

これら2つのバッテリーの違いを、以下の表にまとめました。

| 項目 | 補機バッテリー | 駆動用バッテリー(メインバッテリー) |

| 主な役割 | ハイブリッドシステムの起動、電装品への電力供給 | モーターを動かして走行、エンジンアシスト |

| 電圧 | 12V(低電圧) | 200V以上(高電圧) |

| 種類 | 鉛蓄電池 | ニッケル水素電池、リチウムイオン電池 |

| 寿命 | 約3~5年 | 車の寿命に近い(メーカー特別保証あり) |

| バッテリー上がりの有無 | 頻繁に起こる | 通常は起こらない |

| 交換 | ユーザー自身やカー用品店でも可能 | 専門の整備工場でのみ可能 |

| 費用 | 比較的安価(数万円) | 高額(数十万円) |

このように、プリウスは2つのバッテリーがそれぞれの役割を分担し、協調することで成り立っています。そして、駆動用バッテリーは車両側が常に残量を監視し、自動で充電する仕組みになっているため、ガス欠などを起こさない限り「上がる」ことはまずありません。プリウスのバッテリートラブルを考える際は、まず「補機バッテリー」の問題だと覚えておきましょう。

これってサイン?バッテリー上がりの前兆

バッテリー上がりは、ある日突然、何の前触れもなくやってくるように感じるかもしれません。しかし、多くの場合、バッテリーはその性能が限界に近づくと、私たちに何らかのサインを送ってくれています。これはバッテリーからの「そろそろ交換の時期ですよ」というメッセージです。

これらの前兆に早めに気づくことができれば、「出先で急にエンジンがかからない」といった最悪の事態を未然に防ぐことができます。ここでは、バッテリー上がりの前に現れる代表的なサインをいくつかご紹介します。

電装品の動作に現れるサイン

補機バッテリーの力が弱まってくると、まず影響が出やすいのがライトやパワーウィンドウなどの電装品です。電圧が不安定になることで、普段とは違う挙動を見せるようになります。

ヘッドライトが以前より暗い

最も分かりやすいサインの一つが、ヘッドライトの明るさです。特に、信号待ちなどのアイドリング中にヘッドライトが少し暗くなったり、エアコンのファンが回った瞬間に一瞬暗くなったりする症状が見られたら注意が必要です。エンジン始動時(ハイブリッドシステム起動時)に、普段よりライトが暗いと感じる場合も、バッテリーが弱っている可能性があります。

パワーウィンドウの開閉が遅くなる

パワーウィンドウのスイッチを押したときの反応が鈍くなったり、窓が上下するスピードが明らかに遅くなったりするのも、電力不足のサインです。モーターを動かすには比較的大きな電力が必要なため、バッテリーの性能低下が動作の遅れとして現れやすくなります。

カーナビやオーディオの動作不良

エンジンをかけたときに、カーナビの起動が遅い、または再起動を繰り返すといった症状も報告されています。これも、システム起動に必要な安定した電圧を供給できなくなっていることが原因と考えられます。

ハイブリッドシステムの起動時に現れるサイン

車の心臓部であるハイブリッドシステムを起動する際にも、バッテリーの劣化を示すサインが現れます。

「READY」表示になるまで時間がかかる

パワースイッチを押してから、走行可能を示す「READY」のインジケーターランプが点灯するまでの時間が、以前よりも長くなったと感じる場合は注意が必要です。システムを起動するための初期電力が不足しているため、立ち上がりに時間がかかっている可能性があります。

パワースイッチの反応が鈍い

スマートキーを持って車に乗り込み、ブレーキを踏んでパワースイッチを押しても、一瞬反応がなかったり、「カチッ」という小さな音がするだけでなかなかシステムが起動しなかったりするのも、典型的な前兆です。

バッテリー本体から分かる物理的なサイン

バッテリー本体を目で見て確認することでも、劣化のサインを見つけることができます。

バッテリー本体の膨らみ

バッテリーの側面が、まるで風船のように膨らんでいる場合は非常に危険な状態です。これはバッテリー内部で異常なガスが発生し、内圧が高まっている証拠です。性能が著しく低下しているだけでなく、破裂の危険性もあるため、発見次第、速やかに交換が必要です。

端子周辺の白い粉

バッテリーのプラス(+)とマイナス(-)の端子(ターミナル)の周りに、白い粉が付着していることがあります。これは硫酸鉛の結晶で、バッテリー液が気化して付着したものです。「粉吹き」とも呼ばれ、バッテリーが劣化しているサインの一つです。

テスターを使った電圧チェック

より正確に状態を把握したい場合は、バッテリーチェッカー(電圧計)を使って電圧を測るのが最も確実です。カー用品店などで手軽に購入できます。エンジンを停止した状態で電圧を測定し、以下の数値を参考にしてください。

- 12.6V以上: 正常

- 12.4V~12.6V: 注意が必要

- 12.4V未満: 要交換の可能性が高い

定期的に電圧をチェックする習慣をつけておくと、性能の低下を客観的に把握でき、交換時期の適切な判断に役立ちます。これらのサインに一つでも心当たりがある場合は、突然のトラブルに見舞われる前に、ディーラーやカー用品店、整備工場などで専門家による点検を受けることを強くお勧めします。

バッテリー上がりに関するリコール情報

プリウスのバッテリー上がりが頻発すると、「もしかして、自分の車はリコール対象なのでは?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。

結論から申し上げますと、2025年7月の現時点で、プリウスの「補機バッテリーそのものが原因でバッテリーが上がる」という内容で、大規模なリコールが発表されたことはありません。バッテリー上がりは、多くが経年劣化や使用状況に起因する消耗品の問題として扱われるためです。

しかし、過去にはバッテリー上がりに間接的に影響を及ぼす可能性のあるリコールやサービスキャンペーンが実施された事例は存在します。ここでは、リコールの仕組みと、ご自身の車が対象かどうかを確認する方法について解説します。

「リコール」と「サービスキャンペーン」の違い

まず、メーカーが行う無償修理にはいくつかの種類があることを理解しておくことが重要です。

| 種類 | 内容 | 根拠 |

| リコール | 設計・製造段階の不具合が原因で、道路運送車両の保安基準に適合しない、またはその恐れがある場合。安全性に関わる重大な不具合が対象。 | 法律(道路運送車両法)に基づく義務 |

| 改善対策 | 保安基準には抵触しないが、安全上または公害防止の観点から、メーカーが問題ありと判断した場合に実施。 | 国土交通省の指導に基づく |

| サービスキャンペーン | 上記2つには該当しないものの、商品の品質改善や顧客への配慮といった観点から、メーカーが自主的に行う無償修理。 | メーカーの自主的な判断 |

バッテリー上がりは、直接的な安全性の問題とは見なされにくいため、リコールではなくサービスキャンペーンの対象となることが多いです。

過去の関連事例とバッテリー上がりへの影響

過去のプリウスでは、ハイブリッドシステムの制御プログラムに関するリコールやサービスキャンペーンが何度か行われました。

例えば、「特定の条件下でハイブリッドシステムが停止する恐れがある」といった不具合の改善プログラムなどです。このような制御プログラムの不具合が、意図しない形で補機バッテリーの充放電に影響を与え、結果的にバッテリーの寿命を縮めたり、バッテリー上がりを誘発したりする可能性はゼロではありません。

ただし、これはあくまで「制御システム」の問題であり、「バッテリーそのものの欠陥」とは異なります。そのため、これらのリコール対応を受けたからといって、バッテリーが永久に上がらなくなるわけではないことを理解しておく必要があります。バッテリーは消耗品であり、定期的な点検・交換が不可欠です。

自分の車がリコール対象か確認する方法

バッテリーの劣化以外の原因が疑われる場合や、ご自身の車がリコールやサービスキャンペーンの対象になっていないかを確認したい場合は、以下の方法で簡単に調べることができます。確認には、車検証に記載されている「車台番号」が必要になりますので、あらかじめご用意ください。

自動車メーカーのウェブサイトで確認

トヨタ自動車の公式ウェブサイトには、リコール等の対象車両を検索できるページがあります。ここに車台番号を入力するだけで、ご自身の車が未対応のリコールやサービスキャンペーンの対象であるかを即座に確認できます。

- トヨタ自動車 リコール等情報検索: https://toyota.jp/recall/

国土交通省のウェブサイトで確認

国土交通省のウェブサイトでも、各メーカーのリコール情報を横断的に検索できます。こちらも車台番号を入力することで、ご自身の車に関連する全ての届出情報を確認することが可能です。

- 国土交通省 自動車のリコール・不具合情報: https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/

バッテリーを交換したばかりなのに頻繁に上がってしまうなど、明らかな異常を感じる場合は、まずバッテリー本体や充電系統の点検を専門家に依頼することが第一です。その上で、念のためにリコール情報を確認し、未対応の案件がないかチェックしてみるのが良いでしょう。

プリウスのバッテリー上がりの対処法と直し方

- 【基本】バッテリー上がりの直し方

- 【30プリウス】救援車とのつなぎ方を解説

- 【60プリウス】救援車とのつなぎ方を解説

- ジャンプスターターを使った直し方の手順

- バッテリー交換の費用と時期の目安は?

- 日常でできるバッテリー上がり予防策

【基本】バッテリー上がりの直し方

プリウスがバッテリー上がりを起こしてしまった際、どうすれば良いか分からず慌ててしまうかもしれません。しかし、対処法はいくつかあり、状況に応じて適切な方法を選ぶことで安全に復旧させることが可能です。

まず、バッテリー上がりを直す基本的な方法は、大きく分けて3つ存在します。

- 救援車に助けてもらう(ジャンプスタート)

- 携帯用のジャンプスターターを使用する

- ロードサービスに依頼する

それぞれの方法にはメリットとデメリットがあり、ご自身の状況や知識に合わせて最適な選択をすることが重要です。

救援車に助けてもらう(ジャンプスタート)

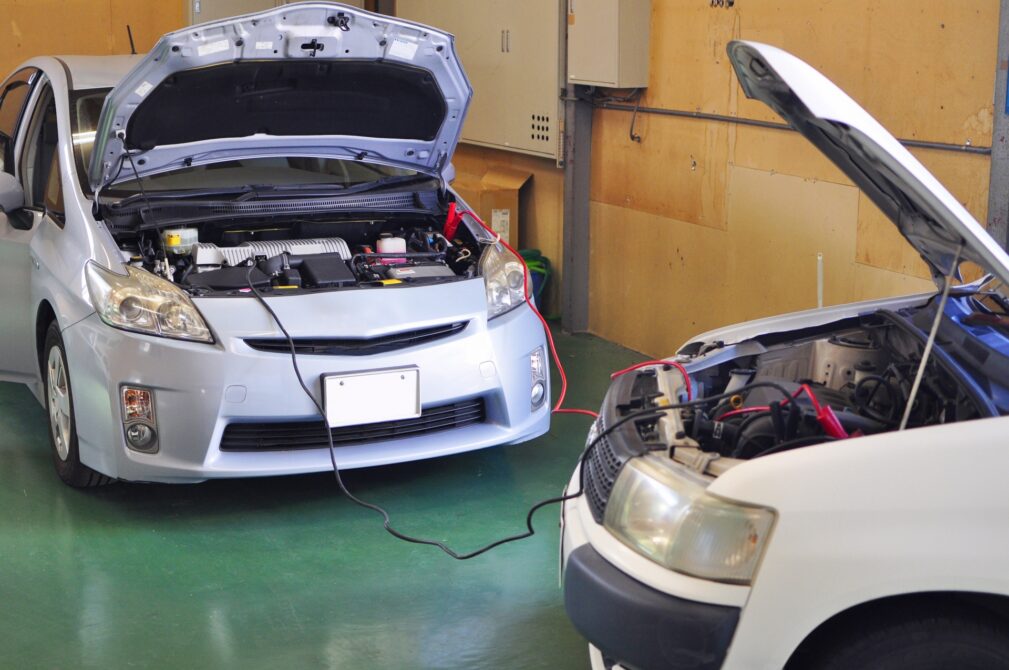

これは最も古典的でよく知られた方法です。他の正常な車(救援車)と、バッテリーが上がったご自身のプリウスを「ブースターケーブル」という専用のケーブルで繋ぎ、電力を分けてもらってシステムを起動させます。

- メリット: ブースターケーブルさえあれば、他の車の協力が得られる場ですぐに対処できます。

- デメリット: 協力してくれる救援車と、その運転手が必要です。また、ケーブルの接続順序を間違えると、車のコンピューターを破損させたり、ショートして火花が出たりする危険性があります。プリウスは特殊な接続方法が求められるため、正しい知識が不可欠です。

この方法は、正しい手順を理解している場合に有効な手段と言えるでしょう。

携帯用のジャンプスターターを使用する

近年、主流になりつつあるのがこの方法です。スマートフォン用のモバイルバッテリーを大きくしたような、小型のジャンプスターターという装置を使います。これをプリウスのバッテリーに接続することで、他車の助けを借りずに一人でシステムを起動できます。

- メリット: 他の車を必要としないため、場所や時間を選ばずに対処できます。製品にもよりますが、操作も比較的簡単で安全機能が充実しているものが多いです。

- デメリット: 事前にジャンプスターターを購入し、充電しておく必要があります。いざという時に充電が切れていては使えません。

一台トランクに常備しておくと、万が一の際に非常に心強いアイテムです。

ロードサービスに依頼する

もし、ご自身での作業に少しでも不安がある場合や、ケーブルなどの道具がない場合は、迷わずプロに任せるのが最善の選択です。ご加入の自動車保険に付帯するロードサービスや、JAF(日本自動車連盟)に連絡すれば、専門のスタッフが現場まで駆けつけて安全かつ確実に対処してくれます。

- メリット: 最も安全で確実な方法です。バッテリー上がりの原因が別のトラブルだった場合も、その場で点検してもらえます。

- デメリット: スタッフが現場に到着するまで、ある程度の待ち時間が発生します。また、保険の契約内容によっては利用回数に制限があったり、一部有料になったりする場合があります。

どの方法を選ぶにしても、焦らず、安全を最優先に行動することが大切です。以降の見出しで、それぞれの具体的な手順を詳しく解説していきます。

【30プリウス】救援車とのつなぎ方を解説

30系プリウス(2009年~2015年販売モデル)のバッテリーが上がってしまい、救援車に助けてもらう(ジャンプスタート)場合、一般的なガソリン車とは手順が少し異なるため注意が必要です。特に、ブースターケーブルの接続場所が重要になります。

30プリウスの補機バッテリーは、トランクの右側内部に搭載されています。しかし、ここに直接ブースターケーブルを繋ぐことは推奨されていません。狭くて作業がしにくいだけでなく、ショートなどの危険を伴うためです。

その代わりに、エンジンルーム内に「救援用端子」が用意されています。ここに接続するのが、安全で正しい手順となります。

準備するもの

- ブースターケーブル(プリウスのバッテリー容量に対応したもの)

- 救援車(12Vバッテリーのガソリン車またはハイブリッド車)

ジャンプスタートの具体的な手順

必ず以下の順番を守って作業してください。順番を間違えると、重大な故障の原因となります。

- 両車の準備プリウスと救援車を、ブースターケーブルが届く範囲で近づけて停車させます。このとき、車同士が接触しないように注意してください。両方の車のパワースイッチ(イグニッション)をOFFにし、パーキングブレーキを確実にかけます。

- プリウスの救援用端子の確認プリウスのボンネットを開け、エンジンルームの右側(運転席から見て)にあるヒューズボックスを見つけます。そのフタを開けると、赤いキャップが付いた金属の端子があります。これが「プラス(+)の救援用端子」です。

- ケーブルの接続(1):プリウスのプラス端子ブースターケーブルの「赤い」ケーブルの一方を、プリウスの救援用端子(+)に接続します。

- ケーブルの接続(2):救援車のプラス端子次に、赤いケーブルのもう一方を、救援車のバッテリーのプラス端子(+)に接続します。

- ケーブルの接続(3):救援車のマイナス端子ブースターケーブルの「黒い」ケーブルの一方を、救援車のバッテリーのマイナス端子(-)に接続します。

- ケーブルの接続(4):プリウスのボディーアース最後に、黒いケーブルのもう一方を、プリウスのエンジンルーム内にある、塗装されていない金属部分(ボディーアース)に接続します。エンジン本体や、フレームのボルトなどが適切です。これは、火花の発生をバッテリーから遠ざけるための重要な手順です。絶対に、プリウスの救援用プラス端子の近くや、バッテリー本体のマイナス端子には接続しないでください。

- 救援車のエンジンを始動全てのケーブルが確実に接続されたことを確認し、救援車のエンジンを始動します。そのまま5分ほど待ち、プリウスのバッテリーに電気が充電されるのを待ちます。

- プリウスのハイブリッドシステムを起動救援車のエンジンはかけたまま、プリウスのパワースイッチをONにします。「READY」表示が点灯すれば成功です。

- ケーブルの取り外しシステムが起動したら、接続したときと「逆の順番」でケーブルを取り外します。プリウスのボディーアース(黒)→ 救援車のマイナス端子(黒)→ 救援車のプラス端子(赤)→ プリウスの救援用端子(赤)この順番を必ず守ってください。

作業完了後、プリウスはすぐにシステムをOFFにせず、最低でも30分以上は走行するか、READY状態を維持して、補機バッテリーを十分に充電させてください。

【60プリウス】救援車とのつなぎ方を解説

最新の60系プリウス(2023年~販売モデル)がバッテリー上がりを起こした場合も、基本的には救援車を使ったジャンプスタートで対処できます。30系と同様に、エンジンルーム内に専用の「救援用端子」が設けられていますので、正しい手順に従って安全に作業を行いましょう。

60プリウスの補機バッテリーは、50系から引き続きエンジンルーム内に設置されています。しかし、ジャンプスタートの際は、バッテリー本体に直接ケーブルを接続するのではなく、指定された救援用端子を使用することが強く推奨されています。

準備するもの

- ブースターケーブル

- 救援車(12Vバッテリー搭載車)

ジャンプスタートの具体的な手順

60プリウスの場合も、ケーブルを接続する順番が非常に重要です。車両の電子システムを保護するため、以下の手順を厳守してください。

- 車両の準備救援車とプリウスを、ケーブルが無理なく届く位置に停車させます。両車が接触しないよう、十分な間隔を確保してください。プリウスのパワースイッチをOFFにし、シフトポジションが「P」であることを確認し、電動パーキングブレーキをかけます。救援車も同様にエンジンを停止し、パーキングブレーキをかけます。

- プリウスの救援用端子の確認プリウスのボンネットを開けます。エンジンルームの左側(運転席から見て)にヒューズボックスがあります。そのフタを開けると、内部に赤いカバーが付いたプラス(+)端子が見えます。これが救援用の端子です。

- ケーブル接続(1):プリウスのプラス端子へブースターケーブルの「赤い」ケーブルの片側のクリップを、プリウスの救援用プラス端子(+)にしっかりと接続します。

- ケーブル接続(2):救援車のプラス端子へ赤いケーブルのもう一方のクリップを、救援車のバッテリーのプラス端子(+)に接続します。

- ケーブル接続(3):救援車のマイナス端子へ次に、ブースターケーブルの「黒い」ケーブルの片側のクリップを、救援車のバッテリーのマイナス端子(-)に接続します。

- ケーブル接続(4):プリウスのボディーアースへ最後に、黒いケーブルのもう一方のクリップを、プリウスのエンジンルーム内の指定されたアースポイント、または塗装されていない頑丈な金属部分に接続します。取扱説明書に指定のアースポイントが記載されているため、それに従うのが最も確実です。これにより、万が一の火花発生時にバッテリーから距離を保つことができます。

- 救援車のエンジン始動ケーブルがすべて正しく接続されていることを再確認した後、救援車のエンジンを始動します。回転数を少し高め(2000rpm程度)に保ち、数分間プリウスのバッテリーを充電します。

- プリウスのハイブリッドシステム起動救援車のエンジンをかけた状態で、プリウスのブレーキペダルを踏みながらパワースイッチを押します。メーターパネルに「READY」インジケーターが点灯すれば、ジャンプスタートは成功です。

- ケーブルの取り外しシステムが起動したら、取り付けた時とは完全に「逆の順番」でケーブルを外していきます。プリウスのボディーアース(黒)→ 救援車のマイナス端子(黒)→ 救援車のプラス端子(赤)→ プリウスの救援用端子(赤)この順番は絶対に間違えないようにしてください。

復旧後は、補機バッテリーを自己充電させるため、最低30分~1時間程度はパワースイッチを切らずに走行するか、READY状態を保つようにしてください。一度バッテリーが上がったということは、バッテリーが劣化している可能性が高いです。後日、ディーラーや専門店で点検してもらうことをお勧めします。

ジャンプスターターを使った直し方の手順

救援車を呼ぶ手間がなく、自分一人でバッテリー上がりを解決できる「ジャンプスターター」は、プリウスのオーナーにとっても非常に心強い味方です。ここでは、ジャンプスターターを使った基本的な復旧手順と、安全に使うための注意点を解説します。

ジャンプスターターは、事前に充電しておいた本体を車のバッテリーに接続するだけで、エンジン(ハイブリッドシステム)を始動させるための電力を供給できる便利な道具です。

ジャンプスターターを使用する前の準備

- ジャンプスターター本体の充電: まず、ジャンプスターター本体が十分に充電されていることを確認します。多くの製品には残量を示すインジケーターが付いています。残量が少ないと、十分なパワーが得られずシステムを起動できないことがあります。

- 車両の準備: プリウスのパワースイッチがOFFになっていることを確認します。全てのライトやエアコン、オーディオなどの電装品もOFFにしてください。

ジャンプスターターの接続と起動手順

製品によって多少の違いはありますが、基本的な流れは同じです。必ず、お持ちのジャンプスターターの取扱説明書も併せてご確認ください。

- プリウスの救援用端子を露出させるボンネットを開け、エンジンルーム内にある「救援用端子」を探します。(30系は右側、50/60系は左側のヒューズボックス内にあることが多いです)。赤いキャップを外し、プラス端子を露出させます。

- ジャンプスターターのケーブルを接続するジャンプスターター本体の電源がOFFの状態で、付属のケーブルを接続します。

- まず、赤いクランプをプリウスの**救援用プラス端子(+)**に接続します。

- 次に、黒いクランプを、エンジンルーム内の**塗装されていない金属部分(ボディーアース)**に接続します。

- ジャンプスターターの電源をONにするケーブルが確実に接続されたことを確認したら、ジャンプスターター本体の電源をONにします。

- プリウスのハイブリッドシステムを起動するジャンプスターターを接続した状態で、プリウスの運転席に座り、ブレーキを踏みながらパワースイッチを押します。通常通りに「READY」表示が点灯すれば成功です。もし一度でかからない場合でも、立て続けに何度も試すのはやめましょう。少し時間を置いてから再度試してください。

- ケーブルを取り外すシステムが起動したら、ジャンプスターターの電源をOFFにします。その後、接続したときと逆の順番でクランプを外します。黒いクランプ(ボディーアース)を外す → 赤いクランプ(プラス端子)を外す

復旧後は、すぐにシステムを切らずに30分以上走行し、補機バッテリーを充電させましょう。ジャンプスターターは、あくまで緊急始動用の装置です。一度バッテリーが上がったという事実は変わりませんので、早めにバッテリーの点検や交換を検討してください。

バッテリー交換の費用と時期の目安は?

プリウスの補機バッテリーは消耗品であり、いつかは交換が必要になります。突然のバッテリー上がりで慌てないためにも、「いつ交換すべきか」「費用はどれくらいかかるのか」という目安を知っておくことは非常に重要です。

バッテリー交換の時期の目安

補機バッテリーの寿命は、車の使用状況によって大きく変動しますが、一般的には以下の時期が交換の目安とされています。

- 使用年数: 3年~5年が一般的な寿命です。前回いつ交換したか不明な中古車を購入した場合などは、早めの点検・交換を検討すると安心です。

- 走行距離: 走行距離自体よりも年数の影響が大きいですが、年間走行距離が極端に少ない「チョイ乗り」が多い車は、バッテリーの充電が不十分になりがちで寿命が短くなる傾向があります。

- 車検のタイミング: 2年に一度の車検は、バッテリーの状態を専門家に見てもらう絶好の機会です。整備士から「バッテリーが弱っていますね」と指摘されたら、交換を検討すべきサインです。

- 前兆サインが現れたとき: 「ヘッドライトが暗くなった」「システムの起動が遅い」など、以前の記事で解説したようなバッテリー上がりの前兆が見られた場合は、寿命が近い可能性が非常に高いです。

これらの目安を参考に、ご自身のプリウスの状態を気にかけてあげることが大切です。

バッテリー交換にかかる費用

バッテリー交換の費用は、「バッテリー本体の価格」と「交換工賃」の合計で決まります。依頼する場所によって、その総額は大きく変わってきます。

| 交換場所 | バッテリー本体価格の目安 | 交換工賃の目安 | 総額の目安 | 特徴 |

| ディーラー | 約25,000円~45,000円 | 約3,000円~8,000円 | 約28,000円~53,000円 | 純正品で安心感が高い。工賃は高めだが、作業は確実。ハイブリッド車の知識が豊富。 |

| カー用品店 | 約20,000円~35,000円 | 約500円~3,000円(※) | 約20,500円~38,000円 | 適合する社外品バッテリーの種類が豊富。価格も比較的安い。会員サービスなどで工賃が無料になる場合もある。 |

| ガソリンスタンド | 約22,000円~40,000円 | 約1,000円~5,000円 | 約23,000円~45,000円 | 手軽に依頼できるが、在庫がない場合も多い。価格はディーラーとカー用品店の中間くらい。 |

※プリウス専用のAGMバッテリーなどは、一般的なバッテリーより高価になる傾向があります。

※カー用品店では、その店でバッテリーを購入した場合の工賃です。

どこで交換するのがベストか?

- 安心と信頼を最優先するなら「ディーラー」: 費用は最も高くなりますが、純正部品を使用し、プリウスのシステムを熟知した整備士が作業を行うため、最も安心できる選択肢です。

- コストを抑えたいなら「カー用品店」: 様々なメーカーのバッテリーから選ぶことができ、トータルコストを安く抑えられます。知識のあるスタッフも多く、安心して任せられる店舗が多いです。

- 自分で交換する(DIY): 工具があり、知識に自信がある方は、バッテリーをネット通販などで安く購入し、自分で交換することも可能です。ただし、作業中のショートのリスクや、ナビなどの設定がリセットされてしまう「メモリーバックアップ」の必要性、古いバッテリーの適切な処分方法など、注意すべき点も多く上級者向けと言えます。

ご自身の予算や、安心感をどこまで求めるかに合わせて、最適な交換場所を選びましょう。

日常でできるバッテリー上がり予防策

突然のバッテリー上がりは、時間も手間もかかる厄介なトラブルです。しかし、日々のちょっとした心がけで、そのリスクを大幅に減らすことができます。バッテリーを長持ちさせ、安心してプリウスに乗り続けるための予防策をご紹介します。

定期的に車を運転する

バッテリーは、車を走らせることで充電されます。最も効果的な予防策は、定期的にある程度の時間を運転することです。

- 理想的な頻度と時間: 少なくとも1週間に1回、30分以上を目安に走行しましょう。エンジン(ハイブリッドシステム)を動かすことで、DC-DCコンバーターが作動し、補機バッテリーが満充電に近い状態に保たれます。

- 「チョイ乗り」は要注意: 片道10分程度の買い物など、短距離・短時間の運転ばかりだと、システム起動時に消費した電力を十分に回復できず、バッテリーは徐々に放電していきます。たまには少し遠出をするなど、意識的に走行時間を確保することが大切です。

電装品の管理を徹底する

バッテリー上がりの最大の原因は、電力の無駄遣いです。降車時や不要な場面での電装品管理を徹底しましょう。

- 降車時の最終確認: 車を離れる際は、ヘッドライト(オートライトでない場合)、室内灯、ハザードランプなどが確実に消えているか、指差し確認するくらいの習慣をつけましょう。

- 半ドアに注意: ドアが完全に閉まっていないと、室内灯やカーテシランプが点灯しっぱなしになり、一晩でバッテリーが上がってしまう原因になります。

- ACCモードでの長時間利用を避ける: 車内で音楽を聴いたり、ナビを操作したりする際は、短時間で済ませるか、ハイブリッドシステムを起動した「READY」状態で使用することを心がけてください。

バッテリーの状態を定期的にチェックする

人間が健康診断を受けるように、バッテリーも定期的に状態をチェックしてあげることが、トラブルの早期発見に繋がります。

- 専門家による点検: 車検やオイル交換など、ディーラーや整備工場に車を預ける際には、必ずバッテリーの電圧チェックも依頼しましょう。専用のテスターで正確な状態を診断してもらえます。

- 電圧計でセルフチェック: シガーソケットに差し込むタイプの簡易的な電圧計も市販されています。エンジン停止時に12.5V以上あれば正常、12.4Vを下回るようになってきたら注意信号と判断できます。

長期間乗らない場合の対策

旅行や出張などで、数週間以上プリウスに乗らないことが事前に分かっている場合は、以下のような対策が有効です。

- 乗る直前に満充電にしておく: 出かける前に1時間ほど走行し、バッテリーを満充電に近い状態にしておきます。

- バッテリーのマイナス端子を外す(上級者向け): 車のコンピューターの待機電力(暗電流)を完全にカットする方法です。ただし、ナビの設定や燃費情報などがリセットされてしまうため、再設定の手間がかかります。作業に自信のない方にはお勧めしません。

これらの予防策は、どれも難しいことではありません。日々の習慣として取り入れることで、補機バッテリーの寿命を最大限に延ばし、予期せぬトラブルからご自身を守ることができます。